编者荐语:

介绍过敏性疾病非常好的文章,尤其是特皮(AD)患者建议多看。

以下文章来源于儿科医生胡亮 ,作者胡亮

儿科医生胡亮.

胡亮 | 过敏反应科专家 | 医学科普作家长春市儿童医院过敏反应科主任过敏国家级讲师吉林省高层次人才

根据哥本哈根儿童哮喘前瞻性研究(COPSAC)团队的数据,全球约有20%的儿童受到不同类型的过敏性疾病困扰。发病年龄多数集中在婴幼儿阶段,症状一旦出现,就可能长期伴随,严重影响孩子的生活质量和家庭负担。

尤其在城市化、生活方式西化的国家,过敏病的患病率更高。即使在高收入国家患病率趋于“饱和”,中低收入国家的增长速度依旧惊人。这一趋势说明,这不是因为“查得多了”或者“大家更重视了”,而是真正的发病率上升。

这就是为什么研究者提出“过敏性华尔兹”(atopic waltz)这个新概念:这些病之间不是直线关系,而是复杂交织的“舞蹈”。比如,湿疹可能提示哮喘风险,但鼻炎不一定会引发哮喘;一部分孩子可能三种全得,另一部分则只是出现一种。

所以,我们不能简单地用“一种过敏引发另一种”来理解,而应看到其背后共通的免疫机制与遗传基础

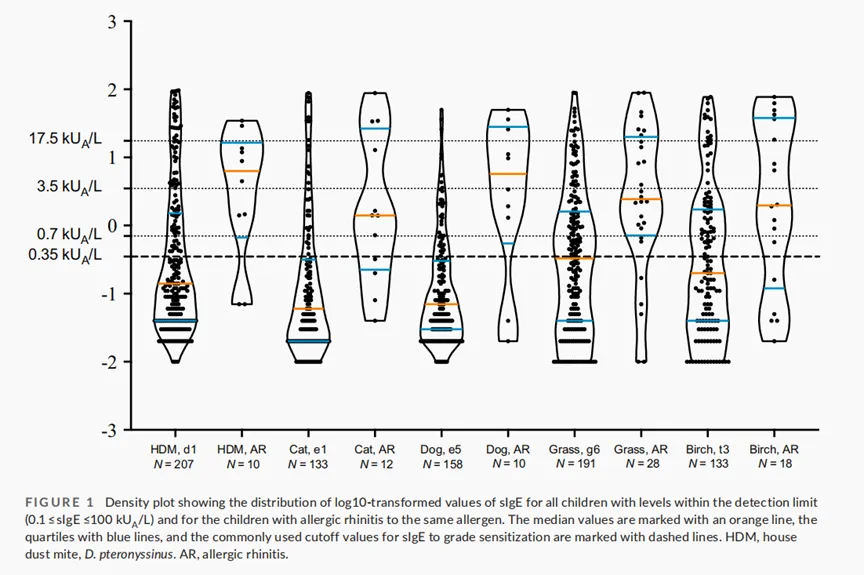

很多家长喜欢查“过敏原”,测“特异性IgE(sIgE)”或做“皮肤点刺试验”。但你知道吗?这些指标其实有很多局限。

研究发现:

- l 很多0–6岁的儿童,即使患有哮喘或湿疹,也没有任何sIgE升高。

- l sIgE和皮试的结果一致性不高,经常“对不上”。

- l 临床上常用的sIgE判断标准是0.35 kUA/L,但这是40年前一个老仪器的检测下限,不一定适用于所有过敏原。

- l sIgE升高,并不代表就一定临床过敏,很多孩子“只是体内有抗体反应”,但实际没有症状。

所以,检测sIgE和皮试可以作为辅助判断,但不能代替医生的全面评估,更不能“一查定终身”。

多家长以为过敏是“遗传的”,但遗传只是其中一环。更有意思的是:妈妈的影响比爸爸更大!

研究发现:

- l 妈妈如果有哮喘或IgE水平高,孩子在出生1个月时,气道内的免疫因子就会出现不同表达。

- l 妈妈的过敏病史比爸爸更容易“决定”孩子未来是否患病,尤其在孩子6岁前。

- l 这种差异,不完全是基因遗传,而可能与妊娠期胎儿与母体的“免疫对话”有关。

这提示我们,对高风险家庭,尤其是孕期干预是关键的窗口期。例如:合理营养、避免吸烟、规范饮食、减少环境过敏物等,都可能有益于降低宝宝未来过敏风险。

很多爸妈在孩子湿疹反复时感到焦虑:是不是吃了什么?是不是要查过敏?是不是会越来越严重?

研究给出一个重要发现:早发、严重的湿疹,与日后发展为呼吸道过敏(如鼻炎、哮喘)关系密切。

特别是在携带FLG基因突变(皮肤屏障异常)的孩子中,这种风险更明显。也就是说,湿疹不只是一个“皮肤问题”,而可能是孩子免疫系统“走向偏激”的信号。

这进一步支持了“经皮致敏”理论:皮肤屏障破损,让过敏原“钻进来”,诱发体内产生IgE,开启过敏通道。

你可能听过很多“防过敏建议”:比如母乳喂养越久越好?有宠物的家庭孩子更容易过敏?但研究发现,这些并不一定靠谱。

研究团队发现:

- l 延长母乳喂养时间,并不能降低孩子过敏风险(无论是哮喘、鼻炎还是湿疹),即使控制了家庭过敏史、社会因素等影响也一样。

- l 家里养狗、猫、接触尘螨,与过敏的发生没有明确关系。部分人群甚至有“保护作用”的迹象。

- l 也没有证据支持“孕期就避免接触宠物”会减少孩子过敏。

结论很明确:这些传统观点需要重新审视。刻意延长母乳或禁止接触宠物,可能并不能阻止过敏的发生。

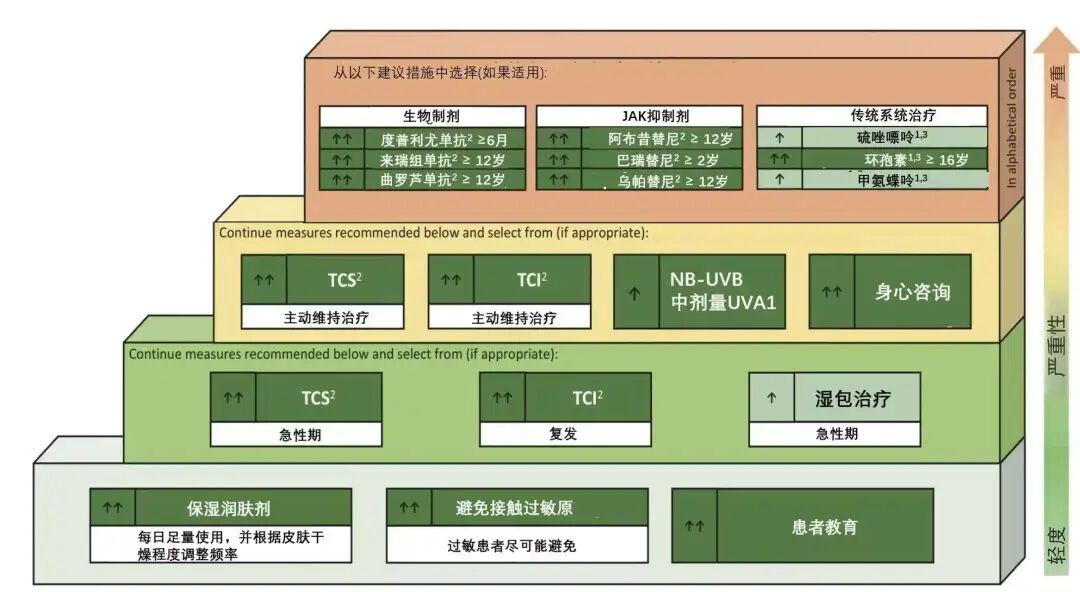

目前主流科学观点认为,过敏性疾病的关键在于早期识别和精准管理。

- l 比如,早发严重湿疹的孩子,是高风险人群;

- l 比如,有家族史且携带皮肤屏障异常基因(FLG突变)的孩子,更可能通过皮肤接触致敏;

- l 比如,反复sIgE多过敏源阳性、值高、持续存在的孩子,更可能在青春期发展成哮喘。

这些“免疫轨迹”正帮助我们找到“过敏干预的窗口期”,未来或许可以通过早期强化皮肤屏障、调整过敏原暴露途径、精准用药等手段,真正改变过敏命运。

写在最后:不是孩子越来越“娇气”,而是我们越来越科学

过敏病的本质,是免疫系统在特定遗传背景和环境影响下“走歪了路”,而我们要做的,是在正确的时间,用正确的方式,引导它回到正轨。

世界卫生组织已将过敏列为21世纪重点慢病管理领域。面对越来越多的“过敏儿童”,不仅是家长要提高认知,更是基层医生、儿科医生要主动学习和更新知识。

——END——

科普作家

Leave a Reply