瘙痒症状更严重等特点

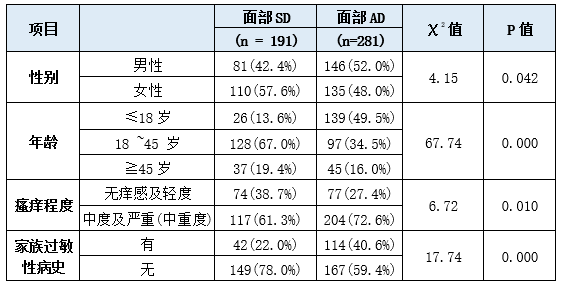

- 性别上,SD患者女性所占比率显著高于面部AD患者。

- 年龄上,SD患者大多是成年人,而AD患者大多为未成年人,这与AD多在儿童期发病有关。

- 瘙痒是两种疾病的共同症状。但AD患者中重度瘙痒比例显著高于SD患者。瘙痒是AD诊断必备的临床特征[6],程度非常剧烈,严重影响患者的睡眠状况,瘙痒还可以促进疾病的发生、发展,出现”瘙痒-搔抓” 的恶性循环[7]。而SD的瘙痒往往为中度[8]。

- 家族过敏史:AD患者的家族过敏性疾病史显著高于SD患者。

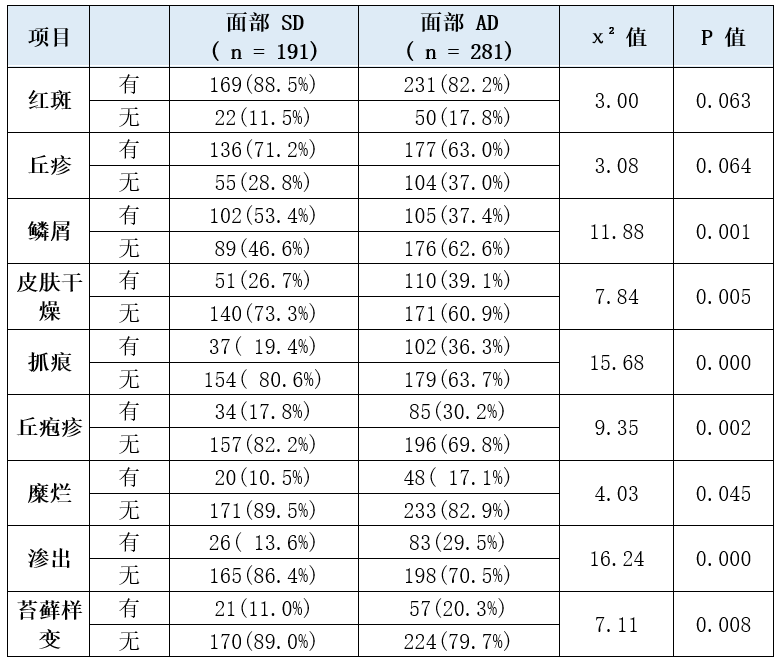

- 皮损:SD患者发生有鳞屑的皮损的比率显著高于AD患者,而AD患者皮肤干燥、抓痕、丘疱疹、糜烂、渗出、苔藓样变的比率显著高于SD 患者。

- 赵辨.中国临床皮肤病学[M].南京: 江苏科学技术出版社,2010: 733-742.

- Ramos-E-Silva M,Sampaio AL,Carneiro S.Red face revisited: Endogenous dermatitis in the form of atopic dermatitis and seborrheic dermatitis[J].Clin Dermatol,2014,32( 1) : 109-115.

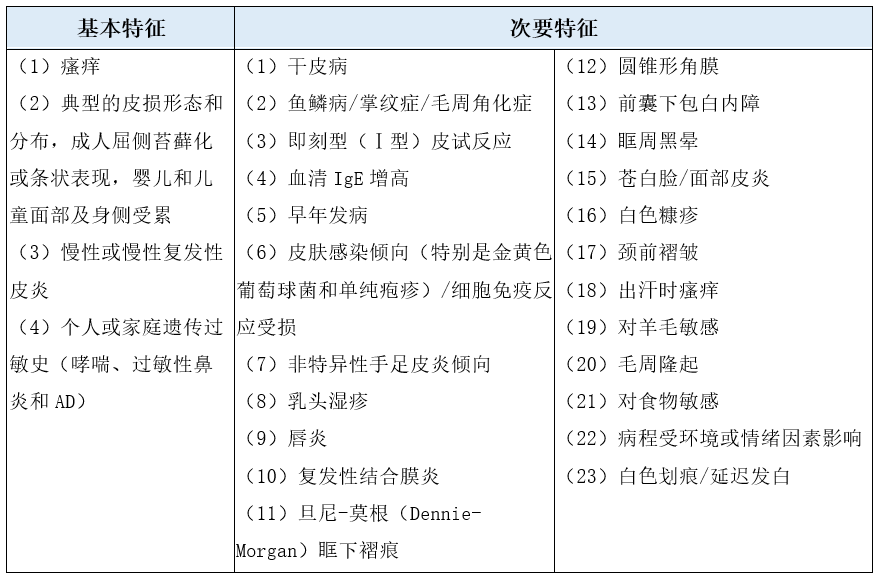

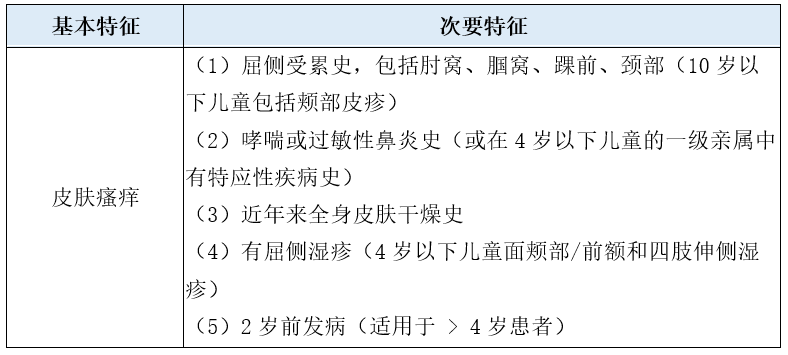

- 张建中. 特应性皮炎的诊断标准发展及评价[J]. 中华皮肤科杂志, 2017, 50(1):67-69. DOI:10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.01.025.

- Mehrbania M, Choopani R, Fekri A, et al. The efficacy of whey dermatitis in adults:a randomized, double -blind, placebo -controlled clinical trial[J]. J Ethnopharmacol, 2015, 172:325 -332. DOI:10.1016/j.jep.2015.07.003.

- 钟珊等. 面部脂溢性皮炎及特应性皮炎调查及特点分析[J]. 临床和实验医学杂志, 2019, 18(6):601-604.

- 郝飞.特应性皮炎瘙痒的机制及对策[J].中国医学文摘(皮肤科学) ,2016,33( 2) : 144 - 147,90.

- Chrostowska - Plak D,Salomon J,Reich A,et al. Clinical aspects of itch in adult atopic dermatitis patients[J]. Acta Derm Venereol,2009,89( 4) : 379 - 383.

- Naldi L,Rebora A. Clinical practice. Seborrheic dermatitis[J]. N Engl J Med,2009,360( 4) : 387 - 396.

有效期:2023年8月20日

本编号仅作为对本文章所涉及的相关药物所属治疗领域科学和临床数据来源真实性的确认,不作为对本文章全部内容准确性、时效性和完整性的确 认和保证;本文章仅供医疗卫生专业人士为学术交流或了解医学资讯目的使用,不构成对任何药物或治疗方案的推荐和推广。本文章所含信息不应代替医疗卫生专业人士提供的医疗建议。

Leave a Reply