首都医科大学附属北京友谊医院

徐薇 主任医师/医学博士

特应性皮炎(Atopic Dermatitis AD,又称特应性湿疹)是一种常见的慢性、复发性、炎症性皮肤病。表现为皮肤干燥、剧烈瘙痒和湿疹样病变(特征包括红斑、浸润/丘疹、渗出伴结痂、脱屑,以及苔藓样变),通常还伴随着其它特应性疾病,如过敏性鼻炎和哮喘。

(图片来源于网络)

在过去50年中,AD的患病率逐年升高,特别是在工业化的温带国家,例如美国。AD是最常见的慢性复发性儿童期皮肤病之一,在美国影响15-30%的儿童,很多患者的疾病持续至成年期,据报告童年期患病的终生患病率是34%。2012年上海社区流行病学调查显示3-6岁儿童AD患病率已经高达8.3%,已逐渐接近发达国家水平。

与AD相关的四个基本亚群

尽管在了解病因方面已有很大的进步,AD复杂的病理生理仍然没有被完全阐明,会受到炎症、环境因素、遗传和皮肤屏障功能障碍的相互影响[1]。皮肤淋巴细胞浸润被认为在特应性炎症的启动和扩大中发挥关键性作用,与AD病理生理机制有关的关键细胞被分为4个基本亚群。

树突状细胞亚型,包括朗格汉斯细胞和炎症性树突状表皮细胞,通过免疫球蛋白E(IgE)和非IgE介导的机制,使辅助性T细胞发生极化。

皮肤中的树突状细胞摄取变应原,并提呈给淋巴细胞,引起2型辅助T细胞(Th2)极化,继而释放促炎细胞因子,其中包括白细胞介素(IL)-4、IL-5和IL-13。T细胞即为第二类细胞亚群。

在急性渗出性病变处,含有大量的趋化因子“C”受体(CCR4+)Th2细胞,可分泌细胞因子IL-4、IL-13和IL-5,而慢性、苔藓样病变处还观察到1型辅助T细胞(Th1),其可分泌干扰素γ(IFN-γ)。活化的嗜酸性细胞、肥大细胞、嗜碱性粒细胞为第三类细胞亚群,可引起病变部位出现局部炎症。

与AD病理生理学变化相关的第四个细胞类型为角质形成细胞。

这些皮肤细胞在AD病变部位表达了高水平Th2极化细胞因子和胸腺基质淋巴细胞生成素,进而放大并维持过敏反应。

(图片来源于网络)

AD发病的关键环节

许多研究已证实免疫异常是AD发病的关键环节,除了经典的Th1/Th2失衡引起细胞因子的分泌异常,近年发现Treg及Th17细胞也参与发病,AD是Th1/Th2/Th17/Treg失衡的结果[2-3]。

2型辅助性T细胞(Th2)和Th22是AD的特征性标志。Th2细胞产生的IL-31能引起瘙痒,其他Th2细胞因子降低角质形成细胞中丝聚蛋白的表达,从而引起皮肤屏障功能障碍[4]。除了IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12、IL-13、INF-γ等细胞因子外,近年来还发现 IL-17、IL-22、IL-23、IL-25、IL-31、IL-32、IL-33、IL-37、TSLP、TNF-α、TGF-β和趋化因子在AD发病中有重要作用。

过敏性疾病的原因

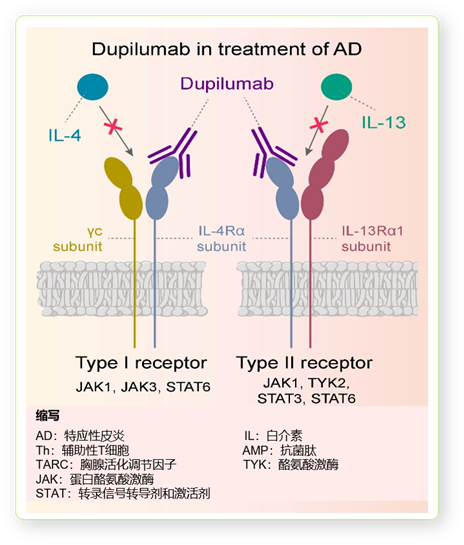

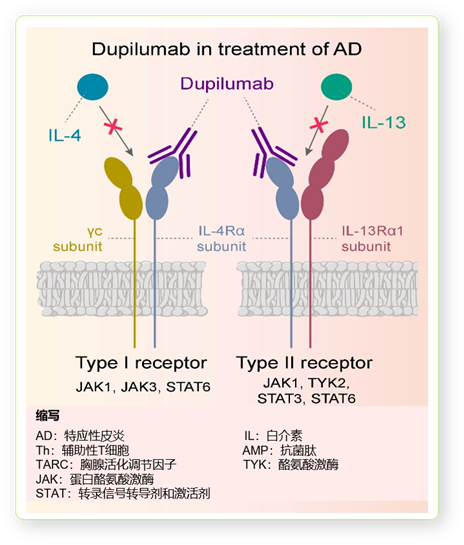

在过敏性疾病中,IL-4和IL-13起到了重要的作用,IL-4和IL-13增加重要趋化因子的表达,如TARC和嗜酸性粒细胞趋化因子-3,并吸引Th2细胞和嗜酸性粒细胞[5]。在AD中它们直接影响角质细胞分化、屏障蛋白、脂质和抗微生物肽的产生,从而导致皮肤屏障功能障碍。IL-4、IL-13的编码基因是相邻的基因,且都是通过复合受体系统来传递信号。IL-4的I型受体是由普通γ链(γc)和IL4Rα链组成,II型受体由IL4Rα链和IL-13Rα1链结合。IL-13与IL-4共用II型受体,此外,IL-13 也可通过IL-13Rα2 受体活化细胞信号通路[6]。两种类型的受体通过酪氨酸激酶(Tyk) /Janus激酶(JAK)启动信号转导并使转录激活因子(STAT6)途径激活,通过受体相关的Jak激酶(Jak1和3)酪氨酸磷酸化,调节参与过敏性炎症反应的基因的表达[6]。

Dupilumab

活性药物为dupilumab,是一种全人源化抗IL-4受体α亚基的单克隆抗体,可以直接作用于IL-4受体α亚单位(IL-4Rα),而IL-4Rα是IL-4受体和IL-13受体组成部分。Dupilumab与IL-4Rα的结合使IL-4和IL-13信号传导被阻断。

在Dupilumab治疗AD的I期、II期临床试验中,患者的Th2生物标志物水平降低,瘙痒及生活质量明显改善[7],Dupilumab在III期临床试验中也获得了成效,并于2017年3月28日经美国食品和药物管理局批准用于治疗成人中度至重度特应性皮炎。此次批准,使Dupilumab成为首个也是唯一一个治疗中重度AD的靶向生物疗法。2020年6月19日,Dupilumab在中国获批用于治疗成人中度至重度特应性皮炎。

(图片来源与网络)

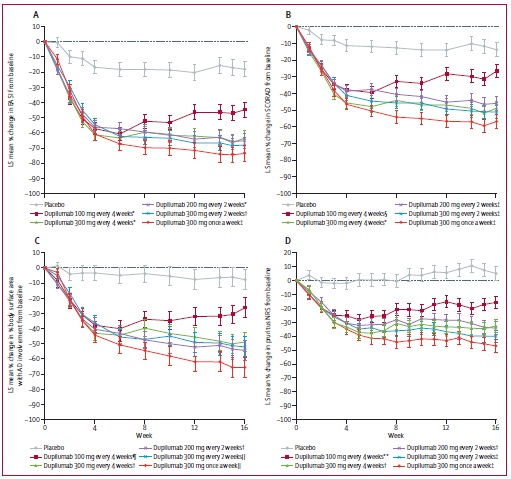

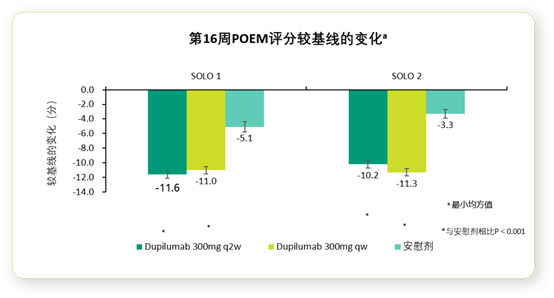

在治疗AD的2b期临床试验中[7],分别设立Dupilumab 300mg1周1次组, 300mg两周1次组,200mg两周1次组,300mg四周1次组,100mg 四周1次组以及安慰剂组,持续用药16周,结果显示Dupilumab有较高的有效性和安全性,对AD的疗效呈剂量依赖性,在中重度AD患者中的应用剂量为每周300mg或每2周 300mg 能取得较好的疗效。

左右滑动查看更多图片

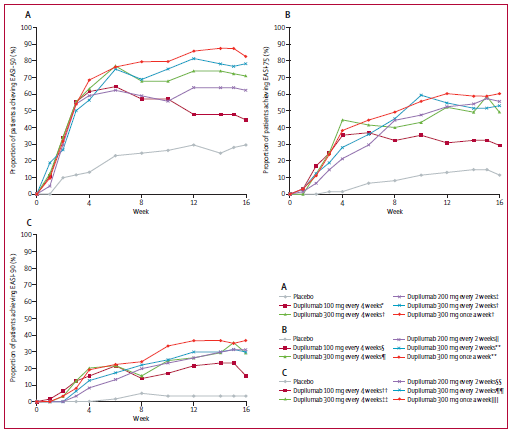

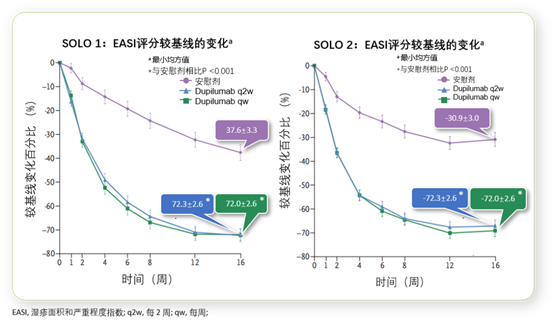

在两组随机-对照-双盲III期临床试验中[8],招募了IGA评分均大于3分,且均接受过局部或系统治疗但治疗效果不佳的中度至重度特应性皮炎的成年人(试验一 671 例,试验二 708 例),分别以 1∶1∶1的比例将患者随机分为三组。

一组:

安慰剂与相同剂量的Dupilumab(300mg)交替组/间隔每周一次,

二组:

皮下注射 Dupilumab(300mg)组/每周一次,

三组:

安慰剂治疗组/每周一次,治疗持续16周。

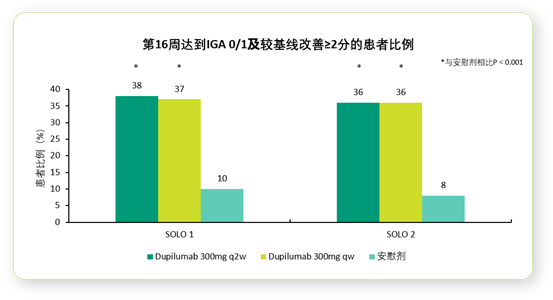

结果显示,以IGA评分为0或1(清除或几乎清除),以及距基线至少减少2分的人数百分比为有效率,试验一,一组38%、二组37%、三组10%;试验二,一组36%、二组36%、三组8%,治疗组明显高于对照组(P<0.001)。

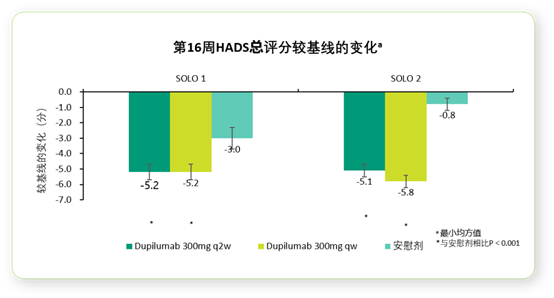

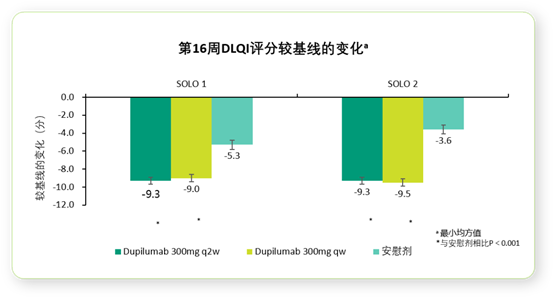

统计瘙痒评分在2、4、16周提高3分或在16周提高4分的人数、严重程度指数(EASI)改善至少75%的人数、焦虑抑郁状态(HADS-A或HADS-D)评分<8的人数、瘙痒症状和生活质量(DLQI和POEM)评分减少4分及以上的人数,治疗组均远远多于对照组。(P<0.001)。

目前Dupilumab已经在包括美国,中国,日本,欧盟约40个国家和地区获得监管机构的批准并上市。作为一项针对性疗法,已经帮助大于6.5万位患者及其家人回归正常生活。其次,Dupilumab在国外已经获批三项适应症,分别为哮喘、慢性鼻-鼻窦炎伴鼻息肉和特应性皮炎。Dupilumab的上游靶向特点使它有具备更多适应症的可能,希望能与各位同道共同研究Dupilumab®在临床实践中的应用,充分利用这一武器,造福更多患者。

参考文献

[1] Flohr C, Mann J. New insights into the epidemiology of childhood atopic dermatitis. [J]. Allergy. 2014 Jan;69(1):3-16.

[2] Hinz D, Bauer M, Röder S, Olek S, Huehn J, Sack U, Borte M, Simon JC, Lehmann I, Herberth G; LINA study group. Cord blood Tregs with stable FOXP3 expression are influenced by prenatal environment and associated with atopic dermatitis at the age of one year. [J]. Allergy.2012; 67(3):380-389.

[3] Fyhrquist N, Lehtimäki S, Lahl K, Savinko T, Lappeteläinen AM, Sparwasser T, Wolff H, Lauerma A, Alenius H. Foxp3+ cells control Th2 responses in a murine model of atopic dermatitis. [J]. J Invest Dermatol. 2012; 132(6):1672-1680.

[4] Otsuka A, Nomura T, Rerknimitr P, Seidel JA, Honda T, Kabashima K.The interplay between genetic and environmental factors in the pathogenesis of atopic dermatitis.[J]. Immunological Reviews, 2017, 278(1):246-262.

[5] Hamilton JD, Suárez-Fariñas M, Dhingra N, Cardinale I, Li X, Kostic A, Ming JE, Radin AR, Krueger JG, Graham N, Yancopoulos GD, Pirozzi G, Guttman-Yassky E. Dupilumab improves the molecular signature in skin of patients with moderate-to-severe atopic dermatitis[J]. Journal of Allergy & Clinical Immunology, 2014, 134(6):1293-300.

[6] Purna K, Kaplan M H. STAT6 and PARP Family Members in the Development of T Cell-dependent Allergic Inflammation.[J]. Immune Network, 2016, 16(4):201-210.

[7] Thaçi D, Simpson EL, Beck LA, Bieber T, Blauvelt A, Papp K, Soong W, Worm M, Szepietowski JC, Sofen H, Kawashima M, Wu R, Weinstein SP, Graham NM, Pirozzi G, Teper A, Sutherland ER, Mastey V, Stahl N, Yancopoulos GD, Ardeleanu M.Efficacy and safety of dupilumab in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis inadequately controlled by topical treatments: a randomised, placebo-controlled, dose-ranging phase 2b trial. [J]. Lancet, 2016, 387(10013):40-52.

[8] Simpson EL, Bieber T, Guttman-Yassky E, Beck LA, Blauvelt A, Cork MJ, Silverberg JI, Deleuran M, Kataoka Y, Lacour JP, Kingo K, Worm M, Poulin Y, Wollenberg A, Soo Y, Graham NM, Pirozzi G, Akinlade B, Staudinger H, Mastey V, Eckert L, Gadkari A, Stahl N, Yancopoulos GD, Ardeleanu M; SOLO 1 and SOLO 2 Investigators.Two Phase 3 Trials of Dupilumab versus Placebo in Atopic Dermatitis. [J]. New England Journal of Medicine, 2016, 375(24):2335.

[16] Park SY, Gupta D, Kim CH, Dziarski R. Differential effects of peptidoglycan recognition proteins on experimental atopic and contact dermatitis mediated by Treg and Th17 cells. [J]. PLoS One. 2011; 6(9): e24961.

专家介绍

徐薇/主任医师/医学博士

中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会全国湿疹皮炎研究基地秘书

中国医疗保健国际交流促进会皮肤科分会皮炎学组副组长

主要领域:皮炎湿疹,特应性皮炎,过敏与免疫性皮肤病

首都医科大学附属北京友谊医院西城院区:

出诊时间:周三全天,周四上午

地址:北京市西城区永安路95号

预约方式:微信搜索「京医通」,选择北京友谊医院西城院区

Leave a Reply