特应性皮炎(AD)是一种常见且发病率逐年攀升的慢性炎症性皮肤病,常表现为皮肤干燥、瘙痒和具有一定分布特征的皮炎。从20世纪80年代至今,世界各地区都制定了各自的AD诊断标准。多项标准中均提到“需排除接触性皮炎(CD)”[1-3]。《中国特应性皮炎诊疗指南(2020版)》[4]、《中国儿童特应性皮炎诊疗共识(2017版)》[5]也提到了特应性皮炎需要与接触性皮炎进行鉴别诊断。究竟什么是接触性皮炎?AD与CD到底有什么不同?我们该如何进行鉴别呢?

AD与CD临床均表现为皮炎,而且可能同时存在,临床上有时候难以区别。可以根据患者是否有接触史、发病部位、病程、特应性疾病病史等疾病特征加以鉴别。

特应性皮炎(AD)为一种慢性瘙痒性疾病,具有一定的遗传倾向,最常发生于儿童,成人也可发生。急性期表现为红斑、水疱、渗出,伴有明显瘙痒,亚急性期及慢性期表现为皮肤干燥、脱屑、苔藓样变、干裂等,不同阶段的皮损可同时存在。病情较重的患者身体的任何区域均可受累。患者通常有特应性疾病病史,如过敏性鼻炎史、哮喘史、过敏家族史[6-7]。

接触性皮炎(CD)是皮肤或黏膜单次或多次接触外源性物质后发生的急性或慢性炎症反应(图1.①),可分为刺激性接触性皮炎(ICD)(图1.②)和变应性接触性皮炎(ACD)(图1.③)[7-8]。

图1. ①刺激性接触性皮炎:佩戴防尘口罩和防护镜引起。面部边界清楚的红斑丘疹损害,与口罩接触位置一致;②刺激性接触性皮炎:患者外用自配药物引起。肚脐及周围边界清楚的水肿性红斑;③变应性接触性皮炎:面部多发的红斑丘疹损害

与AD不同的是,CD的发病原因常因接触外界刺激物所致。轻者可表现为接触部位呈红斑、淡红至鲜红色,伴有水肿或针尖大小密集丘疹;重者可发生水疱、大疱,并伴有严重水肿,水疱破裂后可出现渗出、糜烂(图2.①)甚至坏死及溃疡形成。自觉症状常有痒、烧灼或胀痛感,重者可以发热、畏寒等全身反应。反复接触或处理不当可转为急性或慢性皮炎,呈红褐色苔藓样变或湿疹样改变(图2.②)[9]。

CD边缘清楚,累及暴露或接触部位,病程自限性,去除病因后1~2周可痊愈,避免接触物则不再复发,可与AD的皮损弥漫性、病程慢性、主要累及身体屈侧进行鉴别[9]。

图2. ①原发性刺激性接触性皮炎(患儿脐周皮损大蒜刺激);②变态反应性接触性皮炎(马桶盖刺激)

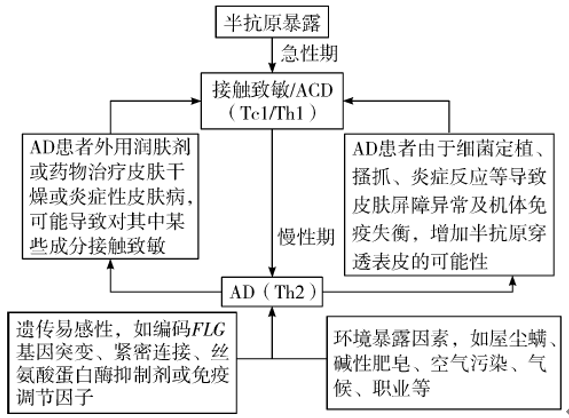

AD与CD之间的关系一直存在争论,AD患者合并CD的风险也逐年增加。研究认为AD患者对接触致敏原的敏感性降低,AD与CD之间存在明显的正相关,接触致敏与特应性皮炎之间发病机制存在相互作用(见图3)。不同的致敏原具有不同的分子表型,因此ACD的发病机制可能因过敏原的不同而异,斑贴试验作为诊断ACD的金标准,有助于明确皮肤可疑致敏原;接触致敏原在AD的发生发展中也发挥着重要作用,因此对于反复发作或慢性AD患者进行斑贴试验是很有必要的,有助于更准确地诊断AD患者是否合并CD,为患者提供有效的治疗[8]。

图3 接触致敏与特应性皮炎之间发病机制的相互作用示意图

2016年Jennifer等[10]基于专家共识提出的临床建议认为符合以下条件的AD患者应考虑行斑贴试验:①皮损加重或分布部位变化/局部治疗或外用润肤剂无改善/局部外用药物治疗停止后立即复发;②非典型皮损/表现为ACD,例如皮损分布于头颈部、手足湿疹、眼睑皮炎、唇炎或口周皮炎等;③长期工作人员手湿疹治疗抵抗;④成人/青少年初发AD;⑤重度AD需系统性应用免疫抑制剂治疗之前。

AD患者由于长期外用药物治疗,因此AD患者中通过表皮接触化学性致敏原如个人护理产品中的成分和局部外用药物成分而发生接触致敏的可能性增加[8]。

目前的研究已经确定AD是接触性致敏的一个危险因素,对多种(3种或3种以上)致敏原存在过敏反应;同时一些研究也表明AD患者对特定接触致敏原的患病率增加,包括金属(如镍、钴、铬)、香料、菊科植物、防腐剂(如氯己定)、润肤剂(如羊毛脂)、局部药物(如新霉素)、表面活性剂和橡胶等,日常生活应注意避免接触[11-13]。

- AD与CD的鉴别诊断主要基于起病前是否有接触史,以及特征性的临床表现与体征。

- 接触致敏原在AD的发生发展中发挥重要作用,AD患者可行斑贴试验排查过敏原。

- AD患者对于已知特定过敏原,日常生活应注意避免接触。

1. Chin Med J (Engl),2016,129(7):757-762.

2. J Eur Acad Dermatol Venereol,2019,33(8):1569-1576.

3. J Eur Acad Dermatol Venereol,2020,34(3):542-548.

4. 中华皮肤科杂志,2020,053(002):81-88.

5. 中华皮肤科杂志,2017,50(11):784-789.

6. Adv Exp Med Biol,2017,1027:21-37.

7. 皮肤科学通报,2020,37(2):233-236.

8. 中国皮肤性病学杂志,2019,262(07):108-112.

9. 中国医学文摘(皮肤科学),2016,033(002):160-168.

10. Dermatitis,2016,27(4):186-192.

11. Contact Dermatitis,2009,61(1):22-30

12. Br J Dermatol,2013,169(3):611-617.

13. J Dermatol Sci,2013,72(3):240-245.

MAT-CN-2112630

有效期:2023年6月24日

本编号仅作为对本文章所涉及的相关药物所属治疗领域科学和临床数据来源真实性的确认,不作为对本文章全部内容准确性、时效性和完整性的确认和保证;本文章仅供医疗卫生专业人士为学术交流或了解医学资讯目的使用,不构成对任何药物或治疗方案的推荐和推广。本文章所含信息不应代替医疗卫生专业人士提供的医疗建议。

Leave a Reply